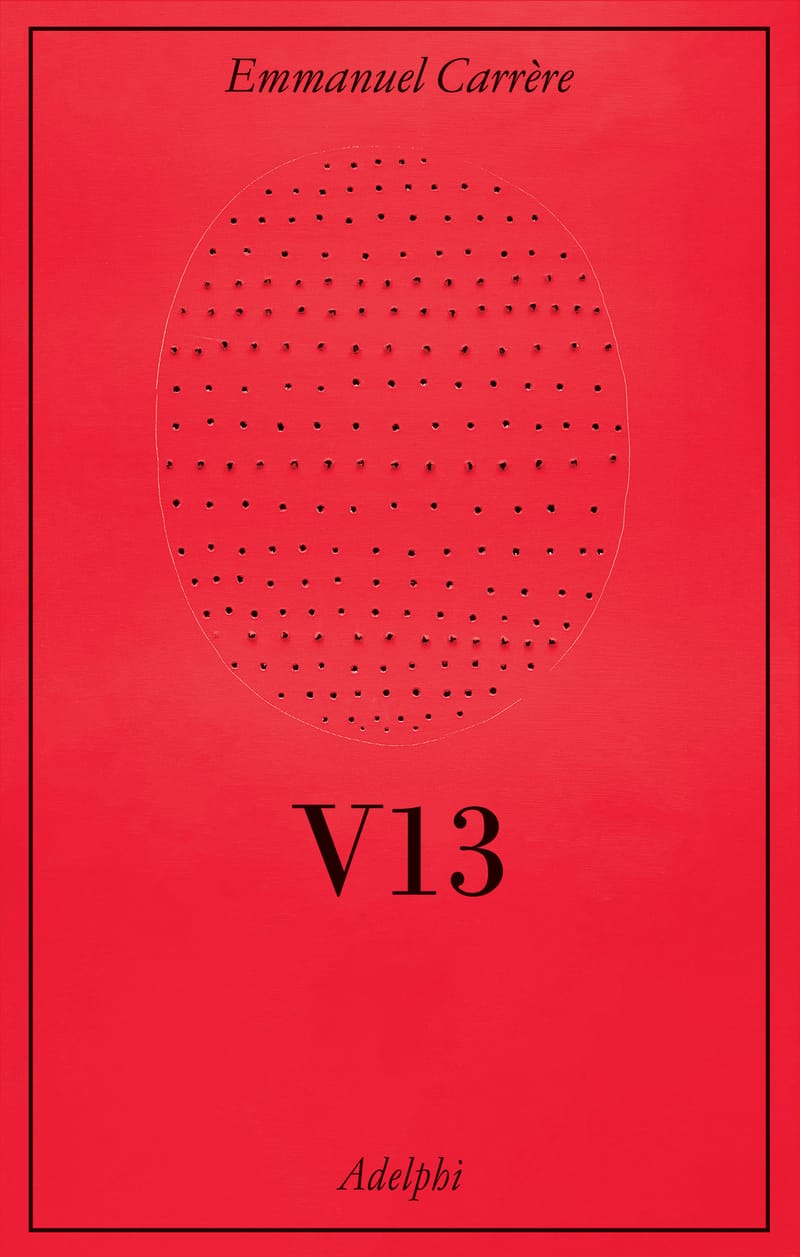

La prima volta che andai da un ginecologo avevo tantissima paura. Entrai nella sala d’attesa piano, come se dovessi imparare di nuovo a camminare, sulle ginocchia incerte e tremolanti. Sulla parete c’era una tela nuda di cornice, grande, con una grossa macchia rossa, un ovale rosso vivo, densissimo, che si espandeva in lunghezza e zampillava fuori dal mucchio di colore.

Che strano quadro da appendere nello studio di un ginecologo, pensai. E sono sicura che arrossii, perché il rosso è il colore delle donne e del pudore. Il rosso è la tinta che ci scrive la vita: vermiglio quando decide che siamo ancora giovani, fertili -odio da sempre la parola fertile, perché mi sento paragonata a un orticello-, opaco e scuro quando ci dice che non lo siamo più.

Essere donne è una scuola di sangue, scriveva Oriana Fallaci nel 1975, nella sua Lettera a un bambino mai nato.

Il sangue si trascina fuori, impetuoso, sin dalle prime righe del romanzo “Cose che non si raccontano”, di Antonella Lattanzi. Sangue a gocce, a grumi, a fiotti, a secchiate. Lattanzi scrive che i suoi mostri, i mostri che la tengono sveglia in quella notte di giugno al Circeo, sono organismi solidi fatti di sangue gelatinoso, cubetti di sangue vivo, feti, bambini, bambini morti. Il romanzo inizia lì, su quel monte dove il cellulare non prende, dove la scrittrice -e protagonista- cerca un rifugio dalla città, da Roma, dove ogni piazza, via, ogni semaforo, è lì a ricordare a lei e al suo compagno che l’inferno che hanno vissuto c’è stato davvero.

(Ecco: mi ero ripromessa di non incappare in luoghi comuni e termini dozzinali, e invece ho utilizzato la parola inferno per condensare l’intera storia. E alla fine, poi, non la cancello, perché se ci penso è la più adeguata)

Il sangue di cui parla è l’emblema della sua esperienza con la maternità: posticipata a vent’anni, per due volte, poi cercata anni e traguardi raggiunti dopo, e non arrivata naturalmente; allora rincorsa medicalmente.

Ciò che Antonella Lattanzi racconta è una verità taciuta, o meglio che si tace per consuetudine; del resto, raccontare un dolore significa ammettere che questo esiste, che sia esistito davvero, e fa male. La maternità è dolore, sempre: perché, prima di ogni cosa, è una scelta, e ogni scelta implica dolore. Scegliere se essere madre o realizzare i propri sogni, dato che, senza girarci troppo intorno, raramente le due esperienze riescono a sovrapporsi senza compromessi che lasciano una donna mutilata. Dell’una, o dell’altra via. Questa fertilità che ci incombe dentro come una ghigliottina. Lattanzi riesce a raccontare cose che non si raccontano, offrendo un racconto onesto e crudo sul rapporto con la ricerca della maternità. Cose che si sanno, si pensano, ma non si dicono mai ad alta voce: il senso di colpa per gli aborti volontari, il cattolicissimo sospetto di una punizione cosmica (perciò credo che la parola inferno, di cui parlavo prima sia la più giusta), l’avversione per le donne incinte con cui condivide la sala d’attesa o la stanza d’ospedale, per il lessico medico, asettico, che disumanizza e brutalizza, la rabbia.

Il sangue che zampilla fuori dalla prima pagina lascia però il posto a qualcos’altro, a un lieto fine che è un inizio, un prosieguo, una riscoperta che mette di nuovo in moto la vita: l’instancabile, impetuosa, adrenalina.